Vorschlag zur Anpassung von Sicherungsstrategien an Stollen- und Bunkeranlagen

Plädoyer für rational angemessene Sicherungsmaßnahmen an erhaltenen Bauwerke mit erhöhter Anziehungskraft

Ausgangslage

Eine Maximierung der Schließzeiten an Stollen- und Bunkeranlagen liegt im Interesse aller Beteiligten. In der Praxis zeigt sich jedoch zunehmend, dass bestehende Sicherungsmaßnahmen an solchen Bauwerken – insbesondere Gitter, Gittertüren, Fledermaustore und Betonplomben – verstärkt Ziel von Einbrüchen und Vandalismus werden.

Betroffen sind insbesondere erhaltene Anlagen, die aus Gründen der Verkehrssicherung mit folgenden Maßnahmen gesichert wurden:

- fest installierte Gitter oder Gittertüren,

- Fledermaustore,

- Betonplomben oder Vermauerungen.

In den letzten Jahren häufen sich dabei folgende Schadensbilder:

- Durchsägen von Gittern,

- Herausreißen von Fledermaustoren aus den Verankerungen,

- Ausbohren von Betonplomben,

- Durchschlagen von Vermauerungen,

- Aufbrechen von Gittertüren oder Zerstörung der Schließzylinder.

Problemanalyse

Solche Beschädigungen führen regelmäßig zu einem monatelangen Ausfall der Sicherungswirkung, da Zuständigkeiten geklärt, Mittel bereitgestellt und Reparaturen organisiert werden müssen. In dieser Zeit besteht unkontrollierter Zugang zu den Anlagen.

Dies hat mehrere problematische Konsequenzen:

- Zugang nicht nur für Erwachsene, sondern je nach Lage auch für Jugendliche und Kinder,

- erhöhte Unfall- und Haftungsrisiken für Eigentümer,

- langfristige Schädigung der Bauwerke selbst.

Diese Praxis ist weder aus Sicht der Verkehrssicherung noch des Denkmal- oder Naturschutzes sinnvoll. Der VEWA e. V. verurteilt entsprechende Eingriffe ausdrücklich als Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Bewertung der bestehenden Sicherungsstrategie

Die bislang verbreitete Strategie der „maximalen Widerstandsfähigkeit“ erweist sich zunehmend als ungeeignet:

- Sie hält den heute angewandten Einbruchsmethoden nicht stand.

- Reparaturen sind technisch aufwendig und kostenintensiv.

- Das eigentliche Ziel – Schutz vor Gefahren – wird verfehlt, da nach Zerstörungen über lange Zeiträume keinerlei Sicherung besteht.

- Haftungsrisiken für Eigentümer werden faktisch erhöht statt reduziert.

Vorschlag: Rational angemessene Sicherung

Statt maximal widerstandsfähiger Sicherungen wird vorgeschlagen, Sicherungsmaßnahmen rational angemessen auszulegen. Ziel ist es, eine schnelle, kostengünstige und unbürokratische Wiederherstellung der Sicherungsfunktion zu ermöglichen.

Mögliche Maßnahmen sind:

- Beschädigte Schließzylinder und Gittertüren nicht instand zu setzen, sondern mit einer einfachen Kette und einem kostengünstigen Hängeschloss zu sichern, das erkennbar schwächer ist als die Tür selbst und leicht ersetzt werden kann.

- Aufgebrochene Plomben und Vermauerungen durch Gitter oder Gittertüren zu ersetzen und diese ebenfalls nur einfach mit einer Kette und einem Hängeschloss zu sichern.

- Gittertüren an abgelegenen Standorten so auszuführen, dass unterhalb der Tür ein begrenzter Durchlass verbleibt, der ein gewaltsames Zerstören der Tür unattraktiv macht (teilweise bereits gängige Praxis).

- Gitter an abgelegenen Orten nicht dauerhaft starr zu befestigen, sondern so auszuführen, dass die Grenze zum Gefahrenbereich klar erkennbar ist, die Sicherung jedoch mit geringem Aufwand und ohne Schaden geöffnet werden kann (teilweise bereits umgesetzt).

- Fledermaustore an abgelegenen Standorten außerhalb der Nutzungszeiten (z. B. Sommerhalbjahr) zeitweise unverschlossen zu lassen, sofern naturschutzfachlich vertretbar.

- Eine zielgruppengeeignete, auf den Standort zugeschnittene Komunikation durch die Eröffnung eines Dialoges durch:

- Anbringung von QR-Codes mit Kontaktdaten einer Ansprechperson oder eines Vereins, der Kontext vermittelt und ggf. einen legalen, zerstörungsfreien Zugang ermöglicht.

- Nutzung freiwilliger Haftungsfreistellungen, auch wenn deren juristische Wirkung begrenzt ist.

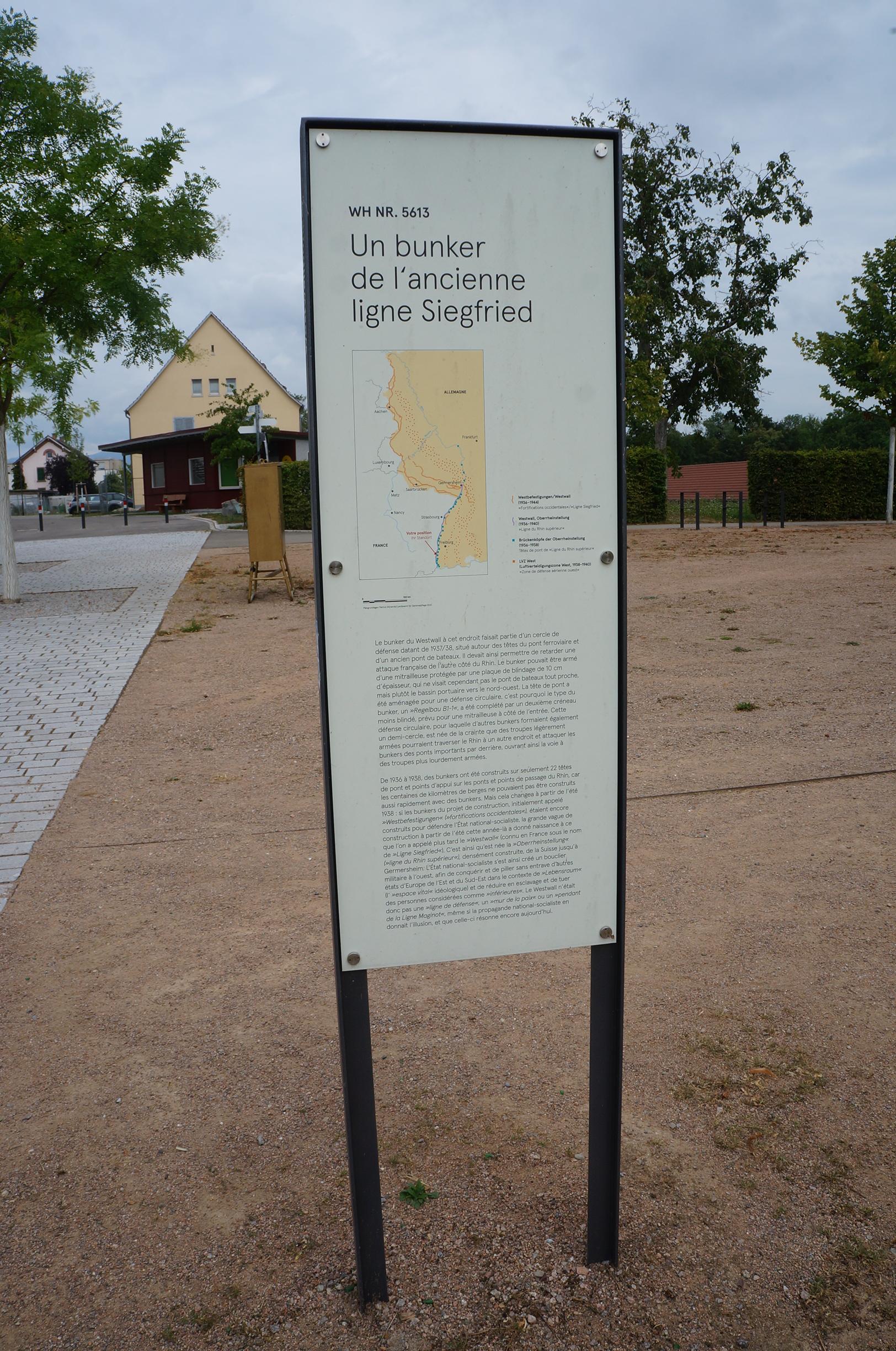

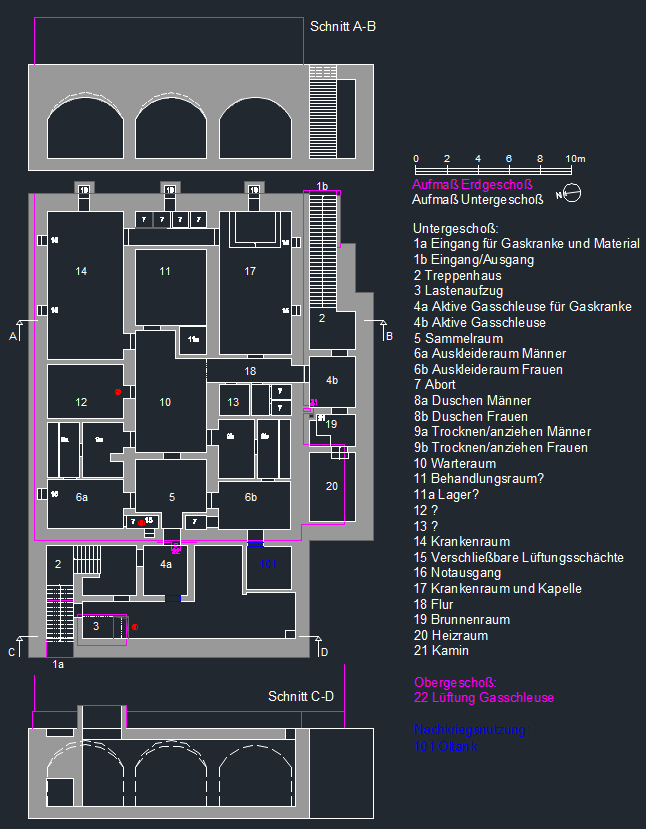

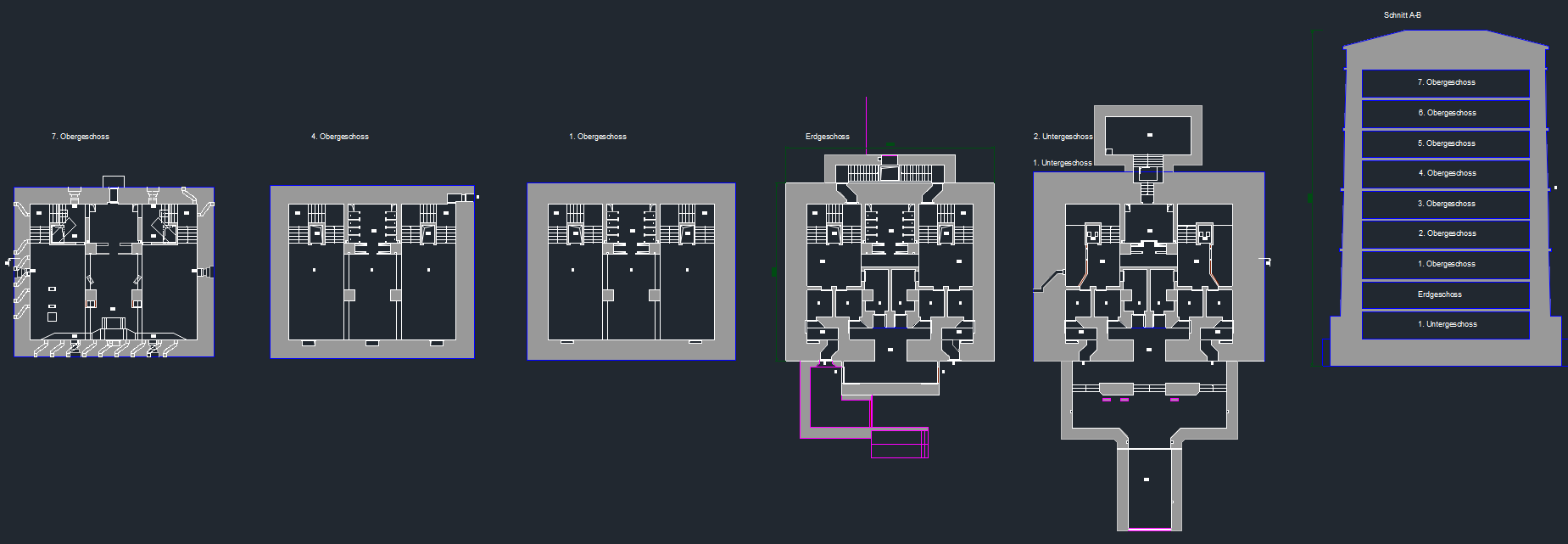

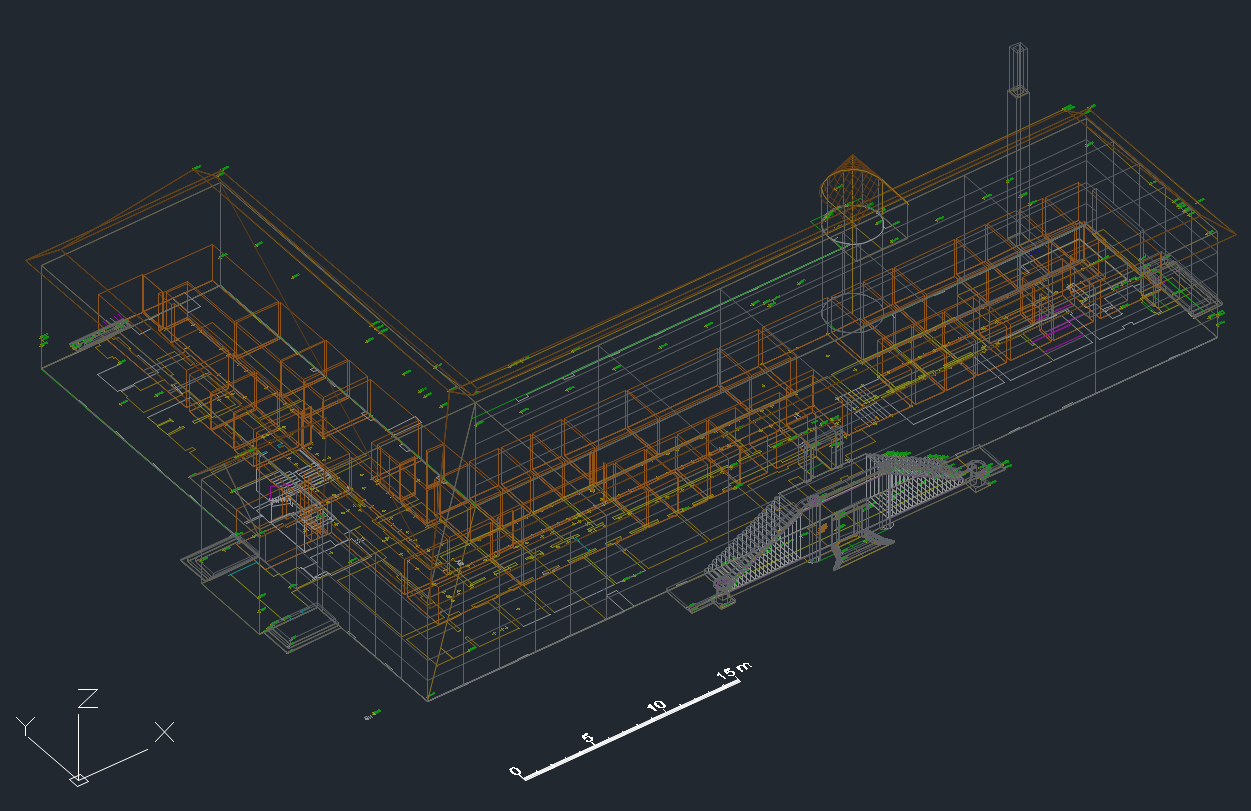

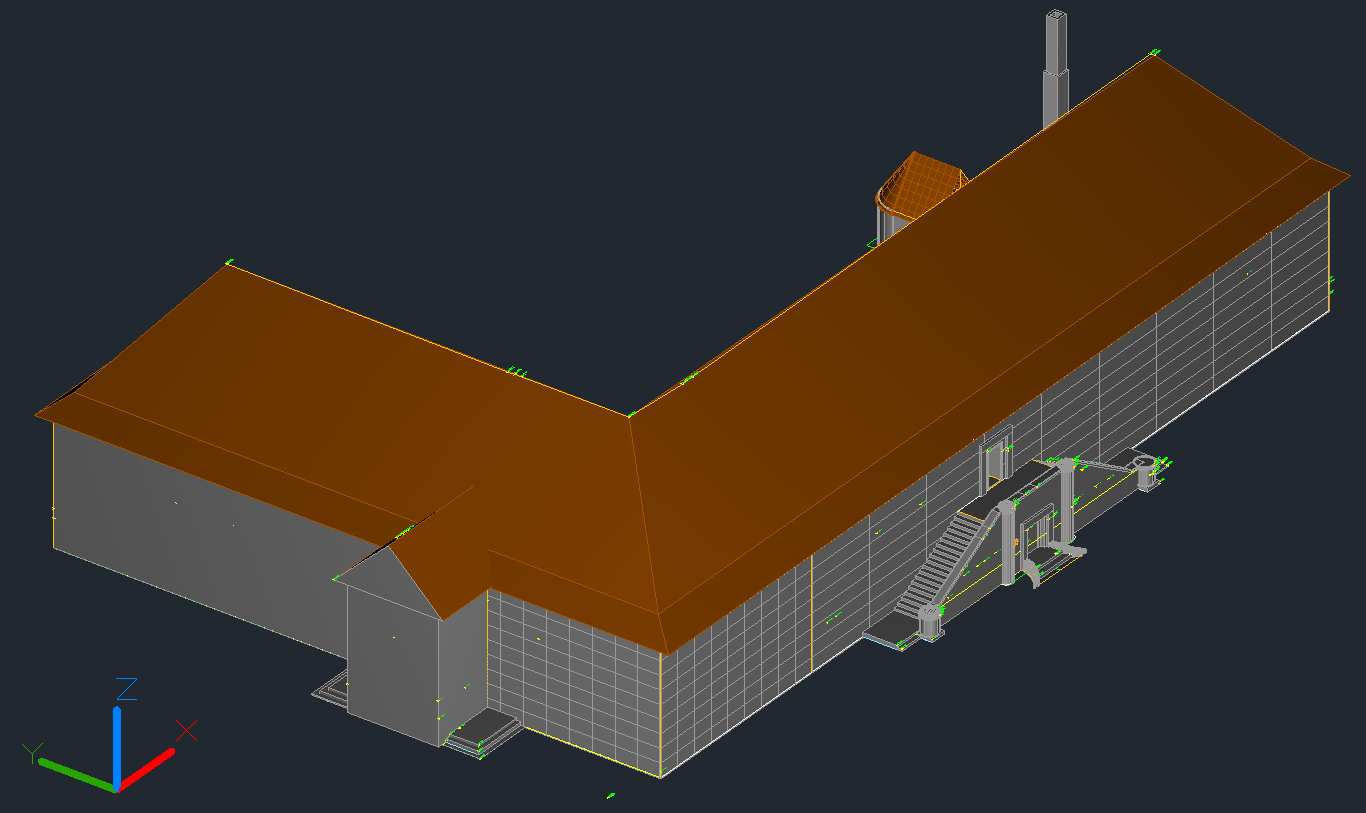

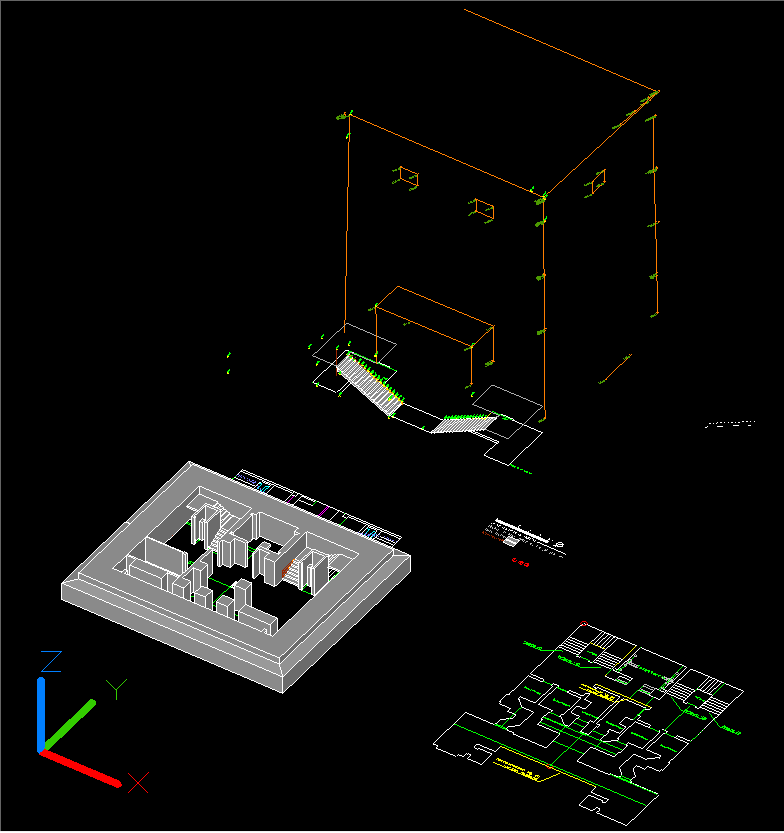

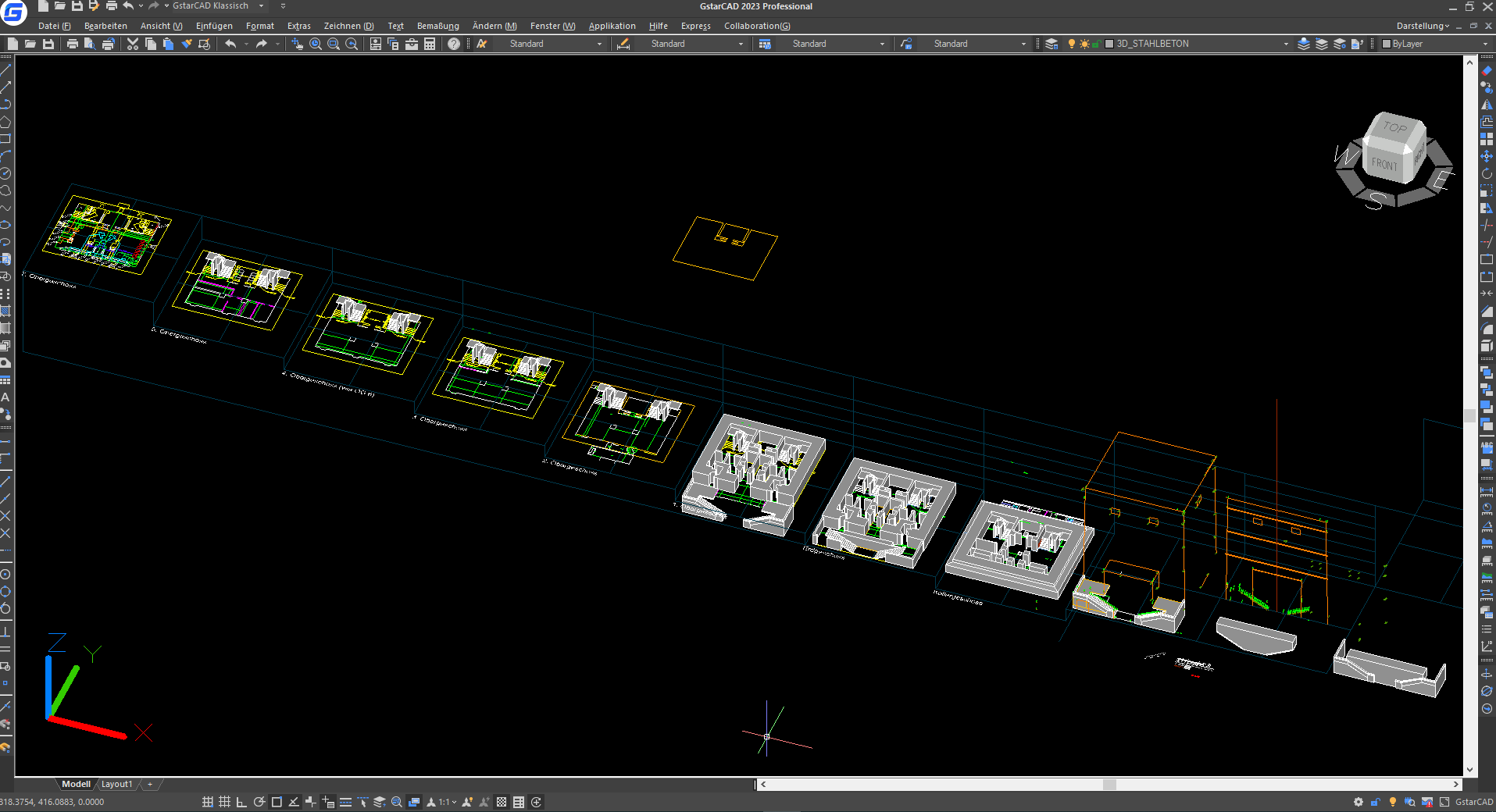

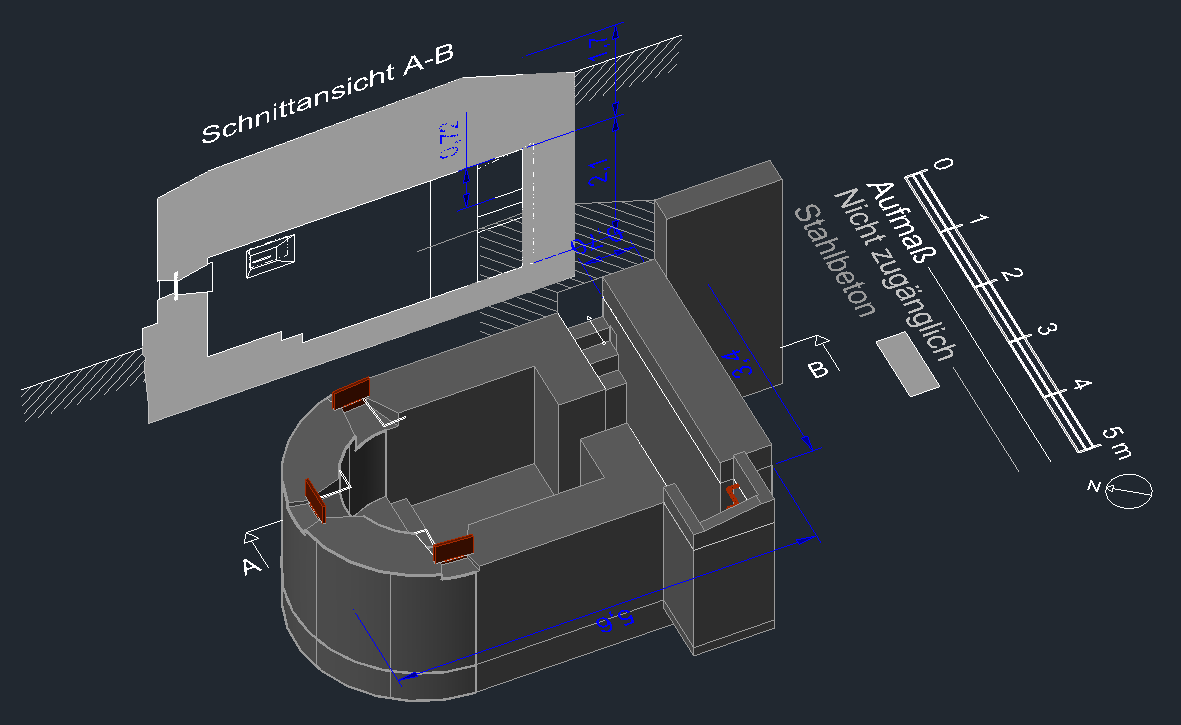

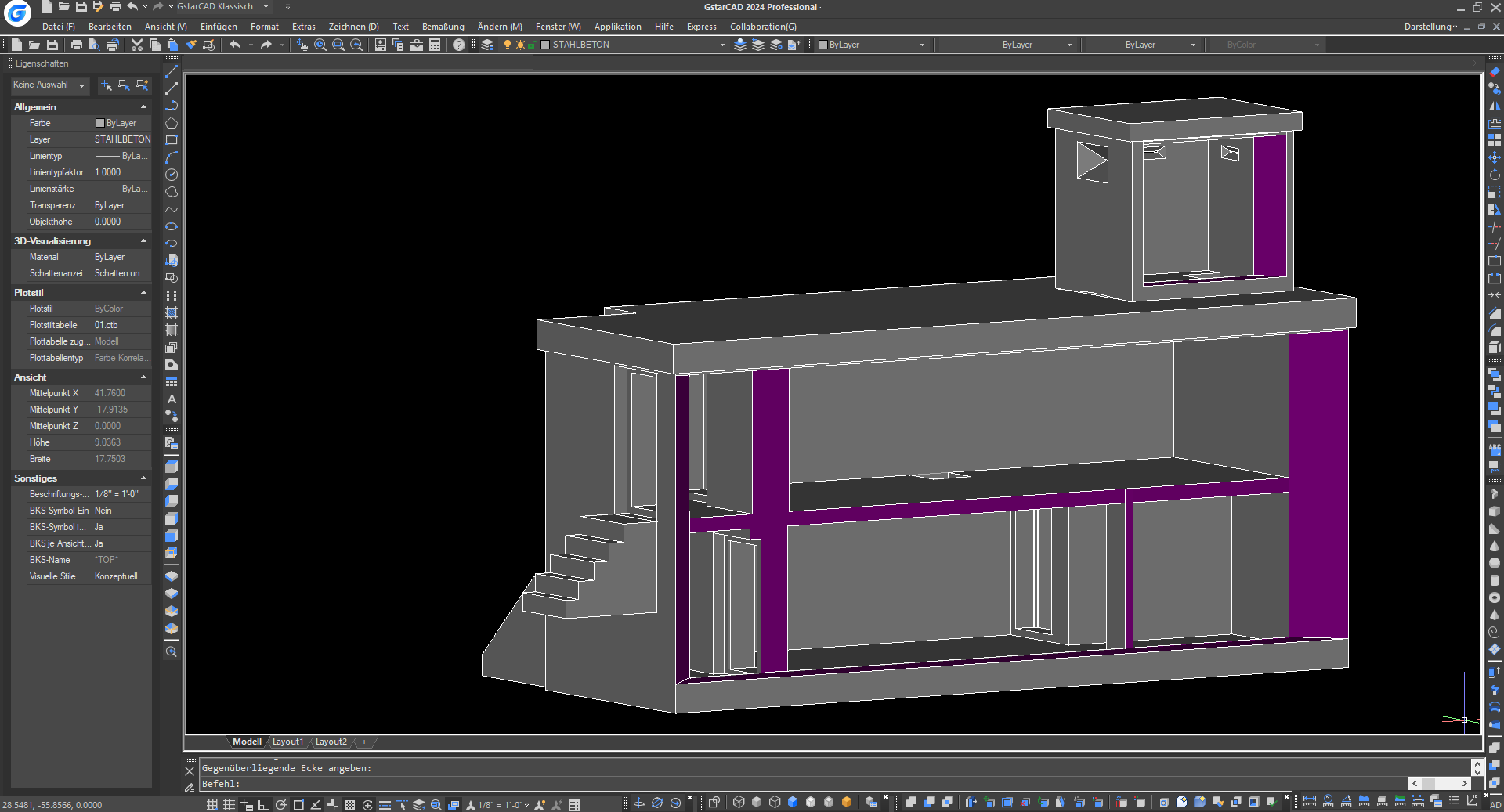

- Der QR-Code kann zudem zu einer guten, öffentlich zugänglichen Dokumentation führen, der mit Texten, Fotos, Videos, Grundriss und 3D-Modellen Kontext vermittelt und den Begehungsdruck zusätzlich senkt.

![Keine Fotobeschreibung verfügbar.]()

Zielsetzung

Ziel dieser Strategie ist es,

- Sicherungsmaßnahmen langfristig gesellschaftlich akzeptabel zu gestalten,

- eine dauerhafte und realistische Sicherungswirkung zu erzielen,

- und die Haftungsrisiken für Eigentümer im Gesamtbild zu reduzieren.

Eine Abkehr von maximaler Widerstandsfähigkeit hin zu rationaler Angemessenheit stellt aus fachlicher Sicht einen praktikablen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Ansatz dar.

Patrice Wijnands - VEWA e.V.