Willkommen beim VEWA e.V.

Verein zur Erhaltung der Westwall-Anlagen

Der Verein für Denkmal- und Naturschutz am Westwall

Eine Maximierung der Schließzeiten an Stollen- und Bunkeranlagen liegt im Interesse aller Beteiligten. In der Praxis zeigt sich jedoch zunehmend, dass bestehende Sicherungsmaßnahmen an solchen Bauwerken – insbesondere Gitter, Gittertüren, Fledermaustore und Betonplomben – verstärkt Ziel von Einbrüchen und Vandalismus werden.

Betroffen sind insbesondere erhaltene Anlagen, die aus Gründen der Verkehrssicherung mit folgenden Maßnahmen gesichert wurden:

In den letzten Jahren häufen sich dabei folgende Schadensbilder:

Solche Beschädigungen führen regelmäßig zu einem monatelangen Ausfall der Sicherungswirkung, da Zuständigkeiten geklärt, Mittel bereitgestellt und Reparaturen organisiert werden müssen. In dieser Zeit besteht unkontrollierter Zugang zu den Anlagen.

Dies hat mehrere problematische Konsequenzen:

Diese Praxis ist weder aus Sicht der Verkehrssicherung noch des Denkmal- oder Naturschutzes sinnvoll. Der VEWA e. V. verurteilt entsprechende Eingriffe ausdrücklich als Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Die bislang verbreitete Strategie der „maximalen Widerstandsfähigkeit“ erweist sich zunehmend als ungeeignet:

Statt maximal widerstandsfähiger Sicherungen wird vorgeschlagen, Sicherungsmaßnahmen rational angemessen auszulegen. Ziel ist es, eine schnelle, kostengünstige und unbürokratische Wiederherstellung der Sicherungsfunktion zu ermöglichen.

Mögliche Maßnahmen sind:

Ziel dieser Strategie ist es,

Eine Abkehr von maximaler Widerstandsfähigkeit hin zu rationaler Angemessenheit stellt aus fachlicher Sicht einen praktikablen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Ansatz dar.

Patrice Wijnands - VEWA e.V.

Wenn denkmalgeschützte Reste eines Westwallbunkers warum auch immer entfernt werden müssen, ist eine Infotafel eine oft angewandte Auflage. Die trägt dazu bei, dass das Thema "Westwall" und seine Verflechtung mit der NS-Ideologie besser bekannt wird und NS-Propagandamythen hinterfragt werden.

Ort: Landesgartenschaugelände, Neuenburg am Rhein, seit 2022.

Patrice Wijnands - VEWA e.V.

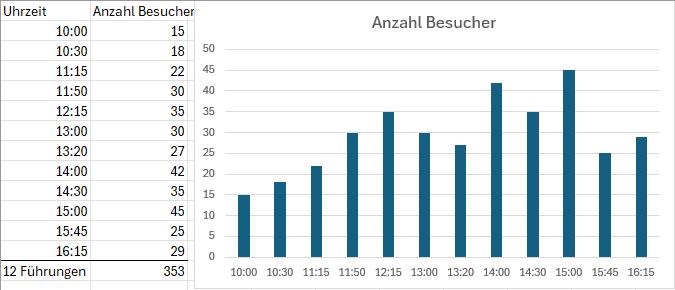

Am Tag des offenen Denkmals 2025 wurden in 12 Führungen 353 BesucherInnen durch den Hochbunker bzw. Zivilschutzanlage Irisweg in Karlsruhe geführt.

Wer den Bunker besuchen möchte, schreibt bitte ins Kontaktformular.

Patrice Wijnands - VEWA e.V.

| Welche Möglichkeiten gibt es, um Bunker oder Bunkerruinen zu sichern, und welche Vor- und Nachteile haben diese? |

| Maßnahme | Nachteile | Vorteile | Anmerkungen | Beurteilung |

| (Total-oder Teil-) Abbruch/Zerkleinerung und Übererdung |

Teuer Totalverlust |

Letztendlich nachhaltig im Sinne der Verkehrssicherung (aber nur dafür). | Bis in den 90-ger Jahren das favorisierte Instrument zur Verkehrssicherung, seitdem nur noch in Ausnahmefällen wenn wirtschaftliche, politische oder private Argumente überwiegen. |

o |

| Übererdung | - Historische Bausubstanz unsichtbar. - Verlust des (Trittstein-) Biotops. - Verlust von Identität stiftendes Landschaftselement. - Nicht nachhaltig und nicht sicher, weil auf Dauer einspülend, wodurch Armierungseisen herausstehen, und Löcher und Spalten entstehen. - Kann versteckte letale Gefahren entwickeln. - Kann hohe Folgekosten nach sich ziehen, wenn nachträglich und wiederholt "saniert". |

Billig, aber nur für ~ein Jahrzehnt. | Hunderte übererdete Ruinen sind sowohl für die BImA (in NRW, Saarland, BaWü) als auch für die Stiftung "Grüner Wall im Westen – Mahnmal ehemaliger Westwall" (RLP) ein wachsendes Problem, weil diese im Stillen "versteckte Gefahren" entwickeln. | o o o |

| Stabgitterzaun/(Doppel-)Stabmattenzaun | Teuer | Sehr sicher, haltbar und rechtssicher. | Eignet sich für Ruinen innerhalb Ortschaften oder bis in ~500m Entfernung der Bebauung. Da es solche Ruinen nur noch wenig gibt, kommt diese Maßnahme nur wenig vor. |

o |

| Maschendrahtzaun | - Teuer - Nur bedingt haltbar gegen Sturmbruch und Vandalismus. - Braucht regelmäßiges Monitoring. - Braucht wiederkehrende Reparaturen. - Oft im Kombination mit Stacheldraht, der erheblich zu den Gefahren beiträgt, wenn der Zaun altert und teilweise niederliegt. |

- Sicher und (angenommen) rechtssicher, wenn regelmäßig und nachweisbar geprüft und repariert. | Wurde in den 70-/80-ger Jahren und in der Periode 2004-2014 als Alternative zu Abbruch oder Übererdung angewandt. In der Nähe von Ortschaften und Wanderwegen oft der Status quo und damit nicht per se falsch. Im Wald und an abseits gelegenen Standorten jedoch wenig sinnvoll, weil Defekte sehr wahrscheinlich auftreten und lange nicht bemerkt werden. Wird heute nur in Ausnahmefällen neu gebaut. |

o o o |

| Wildzaun/Knotengeflechtzaun/Knotengitterzaun (Metall, ~200 cm hoch) |

- Das Knotengeflecht (Wickelknoten) kann für kleinere Fellträger, wie Marder, Eichhörnchen oder Wildkatze(njunge) gefährlich sein, wenn sich deren Fell (z.B. an der Sehne) darin verheddert. Dieses Risiko lässt sich verringern, wenn die Zäune "auf dem Kopf" aufgehängt werden, damit die Maschen unten größer sind. - Leicht zerstörbar. - Wahrscheinlich wenig rechtssicher. |

- Billig |

Kommt in NRW und im Saarland öfters vor, also dort, wo viele Ruinen keinen Schutzstatus haben. Kann jedoch im Forstbereich ein Kompromiss sein, wenn keine andere Maßnahmen infrage kommen. | o o o |

| Niedriger Wildzaun Knotengeflechtzaun/Knotengitterzaun/Schafsweidezaun (Metall, ~120 cm hoch) |

- Das Knotengeflecht führt zum gleichen Risiko wie beim Wildzaun. |

- Billig |

Kommt im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe vor, worin bis in den 90-ger Jahren das Bundesvermögensamt Karlsruhe aktiv war. Kann im Forstbereich ein Kompromiss sein, wenn keine andere Maßnahmen infrage kommen. |

o o o |

| Warnschild | Auffällig und anziehend. | Billig | Sorgt scheinbar für eine vermeintliche Rechtssicherheit im Saarland und im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe, ist jedoch in der Praxis keine "Verkehrssicherung". | o o o |

| Fledermaustor/Vergitterung/Gittertür | - Teuer - Braucht Monitoring. |

- Sicher und rechtssicher. - Anfällig für Vandalismus und teuer in der Reparatur |

Wird vor allem für die Eingänge zu "Minierten Anlagen" (Pfalz), Hohlganganlagen, Luftschutzanlagen und für erhaltene Bunker (Saarland) angewandt. Vandalismus ist immer inakzeptabel und von Fledermauswinterquartieren erst recht. Dennoch kann es vorbeugend wirken, wenn ein Ansprechpartner/Schlüsselinhaber kenntlich ist oder im Sommer das Tor zu manchen einsam gelegenen Anlagen nicht verschlossen wird. |

o o o |

| Maßnahme | Nachteile | Vorteile | Anmerkungen | Beurteilung |

| Halboffene Zäune aller Art | - Weiterhin teuer und nur bedingt haltbar wegen Windbruch, aber in reduzierter Form. - Wenn schon alternativ, dennoch wenig ästhetisch. |

- Billiger und haltbarer als geschlossene Zäune. - Führt zu einer verlässlichen Abschirmung zwischen Weg und Ruine, hält auch Kinder auf, lässt aber den Zugang für Erwachsene und Wildtiere von der Rückseite zu. - Bietet eine verlässliche Form einer abgestuften Sicherung vor versteckten Gefahren. |

Kommt in experimenteller Form als niedriger, halboffener Maschendrahtzaun bei Karlsruhe vor und erfüllt seit 2015 seinen Zweck hervorragend. | o o o |

| Holzgatter/-Geländer |

- Teuer |

- Natürliches Material, kein Einbringen von ortsfremden Materialien. |

Wurde in Versuchsprojekten 2012-2015 angewandt, aber seitdem nicht mehr. | o o o |

| Stahlgeländer (verzinkt, Vierkantstahl) | - Teuer - Wirkt anziehend - Nach Sturmbruch schwer zu reparieren - Wurde oft an Bauwerke selbst angebracht und verändert deren Aussehen erheblich. |

- Wenn Baumpflege erfolgt, sehr nachhaltig, haltbar und langlebig. - Sichere und rechtssichere Absturzsicherung. |

Eine Standardmaßnahme für Verkehrsbauwerke, die von der BImA besonders auf erhaltene Bunker als Absturzsicherung angewandt wurde. | o o o |

| Stahlgeländer (rostbraun, Rundstahl, modular, auf Betonfundamenten außerhalb) | - Teuer | - Nachhaltig, sehr haltbar und langlebig. - Einigermaßen reparabel. - Macht auf eine versteckte Gefahr aufmerksam oder trennt das sichere von dem unsicheren Terrain. - Führt zu einer verlässlichen Abschirmung zwischen Weg und Ruine, (jedoch nicht gegen ein "unterdurch schlüpfen"), lässt aber den Zugang für Mensch und Tier zu. - Ästhetisch ansprechend, passend zum Denkmalcharakter. |

Die Standardmaßnahme der Stiftung "Grüner Wall im Westen – Mahnmal ehemaliger Westwall" in RLP, die dort mit Erfolg sehr oft angewandt wird. Diese werden bewusst nur zur Abschirmung angewandt und nicht als Absturzsicherung. | o o o |

| Erklärendes Warnschild | - Wenn ungeschickt platziert, kann es anziehend wirken. | - Klärt auf zu Gefahren und stellt Verbote klar, die aus Denkmal- und Naturschutz hervorgehen. | Eine Standardmaßnahme der Stiftung "Grüner Wall im Westen – Mahnmal ehemaliger Westwall" in RLP, in der Regel zusätzlich zum Stahlgeländer. | o o o |

| Baustahlmatten | - Eine feste Anbringung ist nicht immer möglich. - Nicht immer immun vor Vandalismus. - Braucht Monitoring. - Schwer sichtbar und glatt, wenn waagerecht angebracht und über die Zeit von Blättern verdeckt. |

- Bietet eine gute und nachhaltige Sicherung von Spalten und Löchern. |

Eine Standardmaßnahme der Stiftung "Grüner Wall im Westen – Mahnmal ehemaliger Westwall" in RLP, oft zusätzlich zum Stahlgeländer. Es hat sich bewährt, mehrere Matten versetzt übereinander zu legen, ggf. mit unterschiedlichen Rastermaßen. | o o o |

| Stahlseile/Drahtseile (dünn) | - Muss deutlich platziert sein, sonst könnte das Seil übersehen werden. - Wahrscheinlich wenig rechtssicher. - Nicht geeignet zur Absicherung von ernsthaften Gefahrenstellen. |

- Billig und haltbar. |

Kommt im Museumsbereich öfters vor. | o o o |

| Stahlseile (sehr dick) |

- Nicht denkmalgerecht. |

- Sehr haltbar und praktisch unzerstörbar. |

Wurde 2016 von der BImA experimentell für einen Geschützbunker in der Hardtwaldbatterie angebracht, der seitdem wie ein Boxring aussieht. | o o o |

Besonders in der "Oberrheinstellung" sind in den "Stellungskarten" der Befestigungsatlanten (BAMA 932-9 KART, NARA) Bunker eingetragen, die den Vermerk "Keller" oder "Zollhaus" tragen. Oftmals mit der Symbolik eines "MG-(Doppel)-Schartenstandes", also mit ein oder zwei Scharten für ein Maschinengewehr. Es handelt sich um "MG-Kampfräume", die in bestehende oder neu errichtete Häuser eingebaut wurden. Diese Mischung aus ziviler und militärischer Infrastruktur könnte man als Merkmal eines totalitären und militaristisch eingestellten Staates ansehen.

Das Besondere: Während die Mehrzahl der Westwallbunker gesprengt und beseitigt wurde, blieben diese Häuser mit ihren Kellern intakt. Oftmals mit ihren Türen und Panzerplatten, manchmal sogar mit weiterer technischer Einrichtung. Das verleiht diesen Räumen einen hohen Grad an Authentizität. In diesen Räumen kann man sich vorstellen und viel leichter erklären, wie "Bunker" in den damaligen Vorkriegsjahren aussahen, wie diese theoretisch hätten "funktionieren" sollen und welche desaströse Konsequenzen Kampfhandlungen innerhalb von Ortschaften sowohl für die beteiligten Soldaten als auch (und noch viel mehr) für Bewohner und Nachbarn gehabt hätten.

Das strategische Konzept dieser Keller ist nicht eindeutig geklärt. Der Bau und Bezuschussung solcher Anlagen regelten die "Schutzbestimmungen" vom 4.5.1937 (vergl. GROSS 1982 nach BAMA RH19 III/21), womit der Einbau von MG-Kampfräumen in zivilen Gebäuden ermöglicht wurde, und scheinbar in einigen Fällen zu wenig sinnvollen "Gelegenheitsbauten" weit hinter der befestigten Zone führte. Jedoch gibt es gerade in der Oberrheinstellung eine Häufung von "Zollhäusern", sowohl bereits bestehende als auch Neubauten, worin ein MG-Kampfraum gezielt auf die von Westen, Süden oder Norden in eine Ortschaft führende Straße eingerichtet wurde. Ihre Widerstandsklasse überschreitet mit 60 cm Wandstärke und einer 25 oder 30 mm starken Panzerplatte nicht die "Baustärke C", also taktisch nur für einen vorübergehenden Zweck. Man könnte annehmen, dass die Befestigten Keller in der Oberrheinstellung eine Rolle in der Kontrolle von Straßen und Ortschaften zwischen und landeinwärts von Brückenköpfen innehatten, also in den ersten Stunden und Tagen eines Rheinübergangs, worin kleine, leicht bewaffnete französische Verbände versuchen könnten, eine feste Brücke von der badischen Seite her einzunehmen.

Der heutige Umgang mit diesen Räumen als Bestandteile des Kulturdenkmals "Westbefestigungen" ist nicht klar definiert, weil damit die Unterschutzstellung des gesamten Gebäudes vonnöten wäre, was in den meisten Fällen nicht das gewünschte, schützende Instrument darstellt. Dennoch wäre eine Form von Denkmalschutz für diese Räume wünschenswert. Für die Eigentümer wäre damit die steuerliche Absetzbarkeit von Erhaltungsmaßnahmen von Vorteil.

Bislang wurden diese Keller vor allem in der "Oberrheinstellung" angetroffen, aber vereinzelt auch in Rheinland-Pfalz und NRW, und wahrscheinlich gibt es sie auch im Saarland. Auch in der Bayerisch-Tschechischen Grenzstellung sind Exemplare bekannt.

|

Technisch wurden die Entwürfe denen der Westwallbunker stark angelehnt, jedoch sieht man den Kellern die Improvisation an. Das schlägt sich auch in den verwendeten Türen und Panzerplatten nieder. Es gibt zum Beispiel Fälle, worin Gasschutzflügeltüren Typ 19P7 eingebaut wurden, wie man sie auch von Westwallbunkern kennt:

|

|

|

Jedoch die typologische Bezeichnung für diese Gasschutzflügeltür ist unbekannt, und wird erstmal als Bauteil [457] aufgenommen: |

|

Auch die typologische Bezeichnung für diese Gasschutzflügeltür ist nicht bekannt und wird erstmal als Bauteil [458] aufgenommen:

|

|

Einen Raumlüfter, wie dieser HES 1,2 gibt es nur selten. Ohnehin passt zum provisorischen Charakter und vorübergehender taktischer Aufgabe, dass es auch nur selten eine (Gas-) Schleuse gibt und Schutz vor Giftgasangriffen in der Regel nicht gegeben ist. |

|

Keller können Kellerfenster haben, und die wurden mit speziellen Fensterläden aus Stahl geschlossen. Auch deren Typenbezeichnung ist unbekannt, deshalb werden diese als Bauteil [456] gelistet:

|

|

|

Beiderseits von solchen Fenstern kann es eine Aussparung mit einer Halterung für einen zusätzlichen Balken geben. Damit wurden die beiden Fensterläden zusätzlich gegen Sprengdruck gefestigt, weil die Scharniere nach innen öffnen:

|

|

|

|

|

|

MG-Scharten von wahrscheinlich etwas später (~1938/39) in einem Keller eingebauten MG-Kampfräumen zeigen eine relativ einfache Stufenscharte vor einer "Stahlschartenplatte für MG" Typ 422P01, deren Sehschlitz abgeschnitten wurde. Damit war eine Verwendung für ein "schweres MG" (also mit Feuerleitung gegen entfernte Ziele) kaum möglich, sondern höchstens für ein "leichtes MG" (das gleiche Gerät, aber beschränkt auf den Nahbereich).

Man beachte die entgegesetzte vertikale Lage der Scharnierzapfen, die das einfache Ausheben der Fensterläden verhindert hat. |

|

|

|

Die etwas früher entstandene MG-Kampfräume in einem Keller (~1937) zeigen deutlich komplexere Scharten, bei denen eine Nebenscharte für den Sehschlitz der "Stahlschartenplatte für MG" Typ 403P9 vorhanden ist. Das hatte den Anspruch, ein "schweres MG" (das klassische MG 08) auf einem Schießtisch aufzustellen und mit drei Personen zu bedienen, wovon eine die Feuerleitung durch den Sehschlitz übernimmt:

|

|

In diesem Fall war der Keller so tief angeordnet, dass die Schartenstufen statt nach oben, hier teilweise nach unten führen und die Nebenscharte für den Sehschlitz sehr niedrig ausfällt. Das zeigt, wie von Normen Abstand genommen und improvisiert wurde:

|

|

Die Innenseite einer MG-Scharte in einem gar nicht so typischen MG-Kampfraum: Hier ist nicht nur die "ältere" MG-Stahlschartenplatte Typ 403P9 noch intakt vorhanden, sondern davor hängt noch ein Schießtisch aus Holz (!). Die Schiene in der Mitte diente zur Aufnahme einer Lafette, worauf das eigentliche Maschinengewehr aufgebaut wurde. Die beiden Leisten auf der Tischplatte dienten der seitlichen Fixierung: |

|

Hier noch mal eine MG-Stahlschartenplatte Typ 403P9: Die Beschriftung über dem Sehschlitz soll verhindern, dass durch Nachlässigkeit Licht aus Scharten austritt, damit den Standort verrät und die Scharte ein direktes Ziel für den Gegner wird. |

Die "Befestigten Keller" sind zweifellos aussagekräftige Bestandteile der NS-Epoche, deren Authentizität am Geschichtsbewusstsein von Bewohnern, Anwohnern, Schulkindern und Dorfgemeinschaft beitragen kann: Der Zweite Weltkrieg hat auch in Ihrer und in Deiner Nachbarschaft Spuren hinterlassen die Anlass geben können, Fragen zu stellen.

Patrice Wijnands & Sami Stiefvater - VEWA e.V.